Prävention von sexualisierter und interpersoneller Gewalt

„Sexuelle Belästigung, Machtmissbrauch, verbale und körperliche Übergriffe gehören zu den Schattenseiten unserer Gesellschaft. Sie können überall dort vorkommen, wo Menschen gemeinsam agieren, sich aufeinander einlassen und besonders dort, wo sie voneinander abhängig sind, also in Familien, Nachbarschaften, Schulen, Freizeiteinrichtungen, kirchlichen Gemeinschaften und auch im Sport.“ (LSB NRW)

Ziel ist es, dass du für Grenzverletzungen und Gewalt sensibilisiert wirst, zur Enttabuisierung von sexualisierter und interpersoneller Gewalt beitragen kannst und Handlungssicherheit erlangst. Dazu lernst du Möglichkeiten der Prävention und die ersten Schritte der Intervention kennen.

Gewalt ist „der absichtliche Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichem Zwang oder psychischer Macht gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, die entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklungen oder Deprivation führt.“ (WHO)

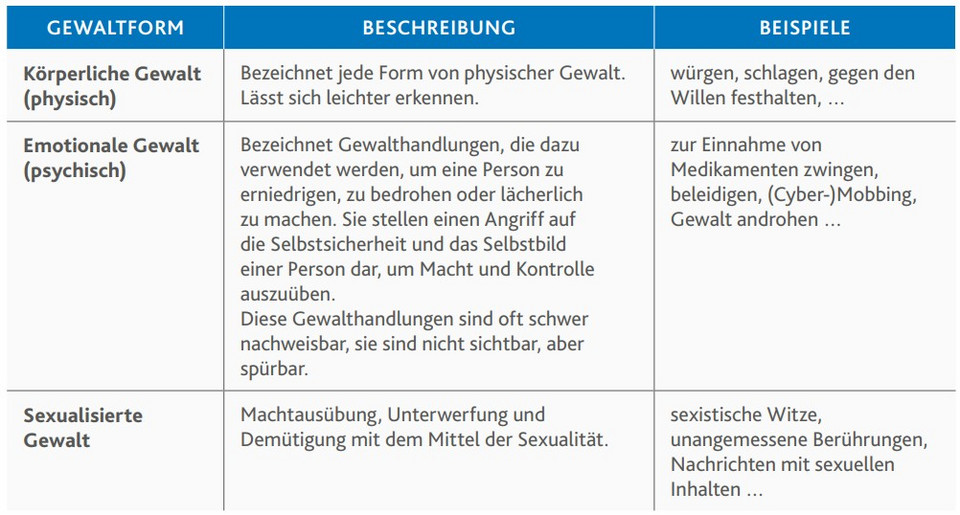

Dabei wird unterschieden zwischen Grenzverletzungen, Übergriffen und strafrechtlich relevanten Taten. Jede Person hat aufgrund ihrer individuellen Erfahrungen, Sozialisation oder Erziehung eigene Grenzen, die nicht immer von Anderen erkannt werden können. Somit sind höchstwahrscheinlich alle schon mal unbeabsichtigt Verursacher*innen von Grenzverletzungen geworden. Im Gegensatz dazu sind Übergriffe nicht zufällig oder unbeabsichtigt. Sie können aus persönlichen oder fachlichen Defiziten heraus geschehen oder ganz bewusst von Täter*innen eingesetzt werden, um Grenzen auszutesten oder grenzüberschreitende Umgangsweisen zu normalisieren. Darüber hinaus gibt es strafrechtlich relevante Gewaltformen, wie sie u. a. im Strafgesetzbuch benannt sind. Es wird zwischen physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt unterschieden (vgl. Tabelle 1).